Manche Männer sind speziell. Man erinnert sich gern an sie. Es sind Männer, die das, was sie tun, besonders gut tun. Vielleicht weil sie es aus Überzeugung tun, ganz selbstverständlich und ohne große Worte.

Zum Beispiel Hamadi. Hamadi ist 23 und kutschiert für seinen Tourveranstalter Touristen aus allen möglichen Ländern in die Weiße Wüste Ägyptens. Vermutlich ist er nie groß herum gekommen, höchstens einmal nach Kairo oder in andere Wüstengebiete, abseits der Oase, in der er lebt. Hamadi ist absoluter Profi. Das fängt schon beim Auto an. Er fährt einen Toyota mit 4-Rad-Antrieb. Die Lackierung hat der Wagen fast verloren, wegen der vielen Schrammen und Beulen. Die Sitze sind durchgesessen und selbstverständlich wird das Auto nie geputzt. Das würde sich auch gar nicht lohnen, da der allgegenwärtige Sand sowieso nicht aufzuhalten ist. Wie das Innenleben des Toyotas aussieht, möchte ich lieber nicht wissen. Aber Hamadi fährt sein Auto auf allen möglichen Straßen und anderen gerade noch befahrbaren Oberflächen derart souverän, dass ich gar nicht auf die Idee komme, mich zu wundern. Auch Chris und Danielle, Vater und Tochter aus Südafrika, und Ed, Australier chinesischer Abstammung, wirken entspannt. Hamadi fährt, gibt kurze, hilfreiche Erklärungen, kocht und baut das Nachtlager irgendwo zwischen den weißen Felsen auf. Jeder Handgriff sitzt. Das Timing stimmt exakt und irgendwie schafft er es, dass jeder sich wohl fühlt. Alle bekommen wir, was wir brauchen: Information, Essen, Trinken, Zuwendung, ein Lager. Zwischendurch ein paar kleine, unaufdringliche Anekdoten. Hamadi ist 22 Stunden im Einsatz. Nachts kümmert er sich darum, dass der Wüstenfuchs, der uns aufgespürt hat, nicht an unsere Essensvorräte geht. Morgens ist er als Erster auf, bereitet das Frühstück, baut das Lager ab. Alles wie selbstverständlich, ruhig und fast ohne Worte. Irgendwie schafft er es, dass wir alle pünktlich aufbrechen. Er muss nichts sagen. Durch das, was er tut und wie er es tut, führt er die Gruppe. Alle akzeptieren ihn, alle mögen ihn, für alle war es eine gute Tour. Und ich glaube, alle haben ihn und seine Art ein bisschen bewundert.

In Dahab am Roten Meer treffe ich in einem der Restaurants Abdu, der jeden einzelnen Gast mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Er hat Freude daran, seine Gäste gut zu bedienen. Irgendwie scheint er immer zu wissen, was gerade gut für einen ist: Ein Glas echter Orangensaft, eine bestimmte Musik oder auch nur das spezielle Mehr an Aufmerksamkeit, das einen guten Kellner ausmacht. Morgens, als er etwas Zeit hat, erzählt er, dass er seine Arbeit liebt. Beruflich tut er das, was ihm auch privat Freude macht. Und das tut er während der Saison 12 Stunden am Tag. Nur manchmal hat er einen Tag frei. Abdu hat für sich das optimale Maß an Zufriedenheit gefunden. Und seine Gäste wissen seine Liebenswürdigkeit zu schätzen.

Der Ranger, der mir das Permit zum Abstieg in den Grand Canyon erteilt, ist auch so einer. Wie viele Touristen stellen ihm genau die Fragen, die ich ihm gestellt habe? Es müssen hunderte pro Jahr sein. Und mit mir spricht er, als wäre ich die erste, die seinen Service in Anspruch nimmt. Keine Spur von Langeweile, Überdruss, Arroganz. Ein echter Profi, auch er.

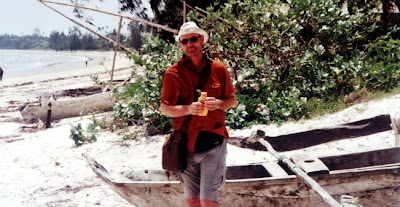

Neil arbeitet für die Royal Mail. Er ist Postbote. Zu Hause, in einer Kleinstadt in der Nähe von Manchester kennt er alle in seinem Bezirk. Seit zehn Jahren arbeitet er dort. Er sieht die Kinder heranwachsen und vermutlich weiß er mehr über seine Kunden als manchem lieb ist. Aber er ist diskret. Die Bewegung an der frischen Luft braucht er. Auch im Urlaub muss er gehen, täglich mehrere Stunden, sonst fühlt er sich nicht wohl. Wir tun uns in den Usambarabergen in Tansania zusammen, wandern, sind Reisegefährten, auch noch in Sansibar.

Neil ist durch und durch Gentleman. Er gibt mir trotz meiner ramponierten, mit Schlamm bespritzten Klamotten das Gefühl, eine Lady zu sein. Er zeigt Respekt. Und ist doch ein echter Kumpel, der auf unruhiger See eine unbequeme, zehnstündige Fahrt auf einer Dhow mitmacht, ohne zu klagen. Schön, ihm begegnet zu sein.